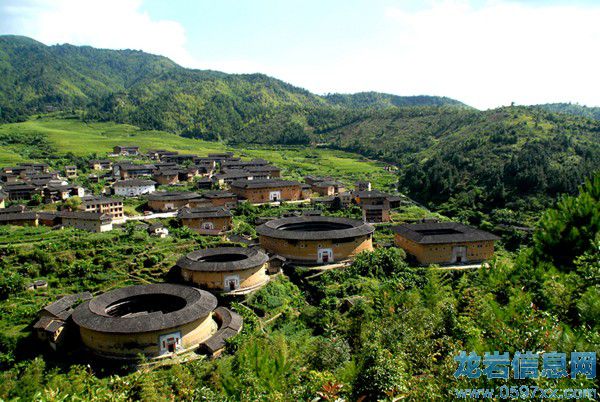

福建永定客家土樓歷史悠久、氣勢恢弘、千姿百態(tài)、結(jié)構(gòu)奇巧、功能齊全、內(nèi)涵豐富,不僅具有聚族而居、安全防衛(wèi)、防風(fēng)抗震、冬暖夏涼、教化育人的功能,而且文化內(nèi)涵博大精深,是一卷卷散布田野間的永遠(yuǎn)讀不完的百科全書。

4000多年前,中國中原一帶的古人已經(jīng)將夯土板筑技術(shù)廣泛應(yīng)用于城垣樓宇的建筑之中 。北魏(公元4世紀(jì))以后,磚結(jié)構(gòu)大規(guī)模被運(yùn)用到民居建筑之中,生土樓建筑逐漸衰落。明代以后,中國民居建筑的夯土墻逐漸被磚墻所代替,兩層以上的土樓越來越少,幾近消失。

隨著生土民居在中華境內(nèi)其他地方的逐漸式微,在閩粵贛邊的純客家縣份永定縣,卻得到了意想不到的發(fā)揚(yáng)光大。永定縣內(nèi)的生土民居不僅沒有消失,反而由于客家人生活的特殊的歷史、社會(huì)和自然環(huán)境,從唐末宋初開始又產(chǎn)生了以生土夯筑而成的民居建筑,并在此后的1000多年間不斷發(fā)展、創(chuàng)新,從而得天獨(dú)厚地把延續(xù)了數(shù)千年的生土建筑藝術(shù)推向了極致。

永定客家土樓也因此成為中華民族古代生土建筑文化的“活化石”。土樓客家人在“民族建筑”的概念下,又開辟出“民系建筑”的獨(dú)特領(lǐng)域。客家人因地制宜、因人制宜,建造了千姿百態(tài)、種類繁多的土樓,僅永定境內(nèi)就有30多種造型各異的客家土樓。

土樓除了外墻、瓦面的顏色與大自然和諧統(tǒng)一外,土樓外的所有附屬建筑使用的材料均與主體建筑相同風(fēng)格一致,暴露在外表的樓門、門檻、臺(tái)階、窗戶以及其他構(gòu)件也是如此。樓門的門框、門楣、門檻、門扇,或用花崗石、青石,或用硬質(zhì)雜木;窗框、窗欞、窗臺(tái)等全部 用杉木;臺(tái)階一律用花崗石板或青石板。門坪鋪設(shè)鵝卵石,圍墻也用鵝卵石砌成。普通土樓所有木構(gòu)件均不油漆,數(shù)百年甚至上千年仍保持原汁原味。

土樓的后側(cè)屋面略高于前向屋面,包括與之相連的兩邊橫樓屋面,前后屋面分兩個(gè)甚至多個(gè)層次迭落。它的屋頂主要有兩坡面、四坡面、懸山頂、歇山頂4種形式。數(shù)以千計(jì)的土樓群也同樣恰到好處地與所在村莊錯(cuò)落有致的群山、梯田、村道等融為一體,完美展現(xiàn)了土樓與周圍環(huán)境的精妙融合。

土樓的內(nèi)部與外部的建筑風(fēng)格一致。樓內(nèi)所有建筑除了墻體外一律以木質(zhì)結(jié)構(gòu)為主,其風(fēng)貌與樓外保持一致。兩者不同之處在于:大部分土樓內(nèi)部只作一般裝飾,既無雕梁畫棟,也無油漆彩繪,一切保持本色,但仍不失古樸之美。

土樓客家人在儒家文化的長期熏陶下,在日常生活中,全樓團(tuán)結(jié)一致、和睦相處、貧富相濟(jì),一家有事,眾人相幫。一樓之內(nèi)如此,樓與樓之間,村與村之間,也是如此;一樓有急需幫忙的事,同村外樓的鄉(xiāng)親也會(huì)主動(dòng)前來幫忙。

一座土樓是一個(gè)大家庭、小社 會(huì)。土樓客家人有敬祖睦宗、尊老愛幼的優(yōu)良傳統(tǒng)。舊時(shí),土樓客家人都有把列祖列宗的大幅遺相繪制懸掛在祖堂墻上供奉的習(xí)俗。農(nóng)歷每月初一、十五日,老人、婦女會(huì)去燒香祭拜,以示對列祖列宗的懷念、敬重。大年初一,則由族長率領(lǐng)全樓男女老少參加祭拜列祖列宗活動(dòng)。土樓客家人把贍養(yǎng)老人視為每個(gè)晚輩應(yīng)盡的義務(wù),老人失去勞動(dòng)能力或生病之后,完全由兒女供養(yǎng)、服侍,讓老人安度晚年,享受人生最后一段美好的旅程。

永定客家土樓不僅是客家文化的載體,也是客家文化最鮮明、最具代表性的象征符號(hào)。它不僅是客家人的生活家園,更是客家人的精神家園。

永定客家土樓體現(xiàn)了客家民系所留存的中原漢民族價(jià)值觀念和客家人在輾轉(zhuǎn)南遷過程中開拓新的生活環(huán)境所創(chuàng)造的文化因素,因而形成了它有別于其他民居建筑的一大特色。

永定客家土樓不僅選址講究,而且結(jié)構(gòu)奇巧:中軸線鮮明,廳堂、大門、主樓都建在中 軸線上,橫樓(屋)和附屬建筑分布在左右兩側(cè),整體兩邊對稱極為嚴(yán)格,與遠(yuǎn)古中原生土民居建筑、殿堂等風(fēng)格一脈相承;以祖堂為核心,樓樓有廳堂,以主廳(祖堂)為中心組織院落,以院落為中心進(jìn)行群體組合;古樸典雅,樓內(nèi)整體風(fēng)格與樓外景觀風(fēng)格協(xié)調(diào),部分土樓廳堂雕梁畫棟、典雅堂皇;內(nèi)通廊式平面,四通八達(dá),體現(xiàn)了客家人敬祖睦宗、團(tuán)結(jié)互助的傳統(tǒng)美德。

永定客家土樓有內(nèi)涵豐富、對仗工整的楹聯(lián),其內(nèi)容主要體現(xiàn)耕讀為本、忠孝仁義等傳統(tǒng)精神,部分土樓還有眾多名人題刻。這些都反映出永定客家人仍秉承著中原的傳統(tǒng)文化。歲時(shí)節(jié)慶、婚喪喜慶、民間文藝、倫理道德、宗法觀念、宗教信仰、穿著飲食等等,處處展示了客家的古樸民風(fēng)。土樓人家的方言,較完整地保留了上古漢民族的口頭語。

永定客家土樓在其長期的發(fā)展過程中,各個(gè)時(shí)期的建筑藝術(shù)、建筑風(fēng)格都積淀了自己獨(dú)特的模式和內(nèi)涵。它產(chǎn)生于唐末宋初以前元代以后已相當(dāng)普遍,明代以后進(jìn)入成熟期。元末明初以前早期土樓建筑藝術(shù),由于當(dāng)時(shí)生產(chǎn)力較為落后,且建筑技術(shù)水平較低,土樓規(guī)模較小、 結(jié)構(gòu)較簡單,大多沒有石砌墻基,裝飾較粗糙,具有突出防衛(wèi)功能,形制只有方形、圓形兩種,當(dāng)時(shí)這些土樓被稱為“寨”。

清末民初以后,由于受各種文化特別是西洋文化的影響,永定客家土樓在繼承前期建筑藝術(shù)的基礎(chǔ)上,在藝術(shù)形式、造型技巧、布局結(jié)構(gòu)、審美情趣等方面都較之前代有所突破和超越。一些土樓在保留傳統(tǒng)的建筑風(fēng)格的同時(shí),也融合了西式建筑的美,引進(jìn)了西方的建筑風(fēng)格、技術(shù)和建筑材料,土樓內(nèi)出現(xiàn)了中西融合的建筑現(xiàn)象。中西合璧的特色主要體現(xiàn)在祖堂建筑的西式化、欄桿等建筑材料及其圖案的現(xiàn)代化,成為這種獨(dú)特建筑在歷史發(fā)展進(jìn)程中東西方文化交流的典型代表。在漫長的歲月中,土樓客家文化與土著少數(shù)民族(原住民)的文化互相交融,傳承了中原一帶古代漢文化的遺風(fēng),形成了獨(dú)具特色的民俗風(fēng)情。

公網(wǎng)安備:35080202050800號(hào) 備案號(hào):閩ICP備18888888號(hào)

公網(wǎng)安備:35080202050800號(hào) 備案號(hào):閩ICP備18888888號(hào)